Startseite > Artikel > Gilles Dauvé - Kartoffeln gegen Wolkenkratzer. Zur Ökologie

Gilles Dauvé - Kartoffeln gegen Wolkenkratzer. Zur Ökologie

Gilles Dauvé - Kartoffeln gegen Wolkenkratzer. Zur Ökologie

Sonntag 19. Dezember 2021

Episode 01: Eine sowohl alte als auch neue Frage

Episode 02: Der Kapitalismus wird nicht ökologisch sein

Episode 03: Die Ökologie – und die Bourgeoisie

Episode 04: Scheitern der politischen Ökologie

Episode 05: Vom Anthropozän zum Kapitalozän

Episode 06: Das Ende der Welt wird nicht stattfinden

Episode 07: Ökologie: Kapitalismus oder Kommunismus?

Episode 08: Auf verlorenem Posten?

Episode 01: Eine sowohl alte als auch neue Frage

„Man berichtet uns, dass der 8. Internationale Wissenschaftskongress des Pazifiks in Manilla stattgefunden hat […], wo Spezialisten der Ökologie, der Botanik, der Zoologie, der Hydrologie, der Pädologie […] sich mit der Tatsache beschäftigt haben sollen, dass sich die moderne Menschheit in Richtung ‚der Verschwendung der Ressourcen des Planeten‘ entwickelt […]. Man will herausfinden, ob der Zyklus des Austausches zwischen der natürlichen Umwelt mit ihren materiellen und energetischen Reserven und der lebenden Menschheit hin zu einer Harmonie mit einem (theoretisch undefinierten) dynamischen Gleichgewicht oder zunehmend hin zu einem Sturz ins Ungleichgewicht tendiert und somit auf historischer Ebene unverwirklichbar wird, indem er zum Rückgang und zum Ende der Menschheit führt.“

Obwohl sie aktuell scheinen, sind diese Zeilen 1954 von Amadeo Bordiga geschrieben worden [1].

1) Problem

Die Lebensbedingungen auf der Erde hängen besonders von einem Klima ab, dessen mehrtausendjährige Entwicklung verschiedene Ursachen hat, wovon die menschliche Tätigkeit ein kleiner oder grosser Teil darstellt.

Im 16. Jahrhundert verursacht die europäische Eroberung Südamerikas durch Massaker und den Export von Krankheiten 50 Millionen Tote in einigen Jahrzehnten und die Reduzierung von Anbauflächen, Wiederaufforstung, Verringerung von Kohlenstoff in der Atmosphäre und somit des Treibhauseffekts, womit die „kleine Eiszeit“ (von der Mitte des 13. Jahrhunderts bis zur Mitte des 19.) akzentuiert wurde. Doch diese Entwicklung transformierte nicht die Gesamtheit der Lebensbedingungen auf der Erde. Seither hat die Industrialisierung Konsequenzen auf einem ganz anderen Niveau, was eine „grosse Beschleunigung“ ausgelöst hat, die uns einem Schwellenwert näher bringt:

„Mehrere ökologische Grenzen sind schon überschritten worden (Zerstörung der Artenvielfalt, Konzentration der Treibhausgase, Entwaldung und Zerstörung der Böden, diverse Formen der Verschmutzung), bei anderen fehlt nicht viel (Übersäuerung der Meere, Verknappung von Süsswasser). […] Zu diesen überschrittenen Grenzen kommt die Verknappung der nicht erneuerbaren ‚natürlichen Ressourcen‘ hinzu: fossile Energieträger (Erdöl, Gas, Kohle) und Mineralien, die mehr oder weniger für alle zeitgenössischen Güter und Dienstleistungen genutzt werden (wozu die Produktion von sogenannt erneuerbaren Energieträgern gehört). Wir bewohnen die Erde seit mehreren Hunderttausend Jahren, doch diese Überschreitungen haben erst seit zwei Jahrhunderten (seit der Expansion des Kapitalismus) und besonders seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stattgefunden – also vor nicht allzu langer Zeit. […] Wir stehen bei einer Erwärmung von 1° C und können jetzt schon überall auf der Welt feststellen, was sie auslöst. Wir stehen leider erst am Anfang dieser Auswirkungen. Die Ursachen dieser Störungen werden jedoch weiterhin mehr als je zuvor gefördert.“ [2]

Um nur ein Beispiel zu zitieren, auf welches wir zurückkommen werden, die stetige Erhöhung des Energieverbrauchs ist den Einsparungen und dem zunehmenden Beiträgen der „erneuerbaren Energien“ (Wind, Wasser und Sonne) immer um eine Länge voraus.

Obwohl der starke Anstieg der Temperaturen gewiss ist, ist das Ausmass ungewiss, man weiss nur, dass die Auswirkungen sich miteinander koppeln: Methanausstoss, Anstieg des Wasserspiegels, weniger Kohlenstoff absorbiert durch die Meere, verringerte Artenvielfalt (Verschlechterung und Zerstörung der Lebensräume, weniger Nahrungsquellen [Fischerei], invasive Arten), Überschwemmungen, Waldbrände, Hurrikans, Dürren, starke Gefährdung oder Verschwinden von Arten – all das führt im Verlauf des 21. Jahrhunderts zu einem wenig „bewohnbaren“ Planeten, doch für wen und welche gesellschaftliche Organisation? Wenn heute alles als „Krise“ (von 1929, der Werte, der Repräsentation, der Finanz, des Systems…) bezeichnet wird, was ist dann gegenwärtig die Verbindung zwischen der „Klimakrise“ und der „sozialen Krise“?

2) Ziel

Jede Gesellschaft muss ihre Reproduktion vorbereiten, organisieren und darüber nachdenken. Das taten auch die kapitalistischen Gesellschaften, sowohl im 19. als auch im 20. Jahrhundert, auf verschiedene und widersprüchliche Weisen gemäss ihrer Situation, England, USA, Deutschland, UdSSR… Wie müssen sie heutzutage dieses Problem anders aufgreifen als zuvor (auch Adam Smith hatte eine „holistische“ Denkweise, aber ohne damals eine Natur zu integrieren, die als unerschöpflich betrachtet wurde)? Und was ist das Verhältnis zum Klassenkampf?

„Schöpferische Zerstörung“: Die von Schumpeter 1942 populär gemachte Formel passt besonders gut zum Thema. Sie beschrieb die kontinuierliche Verlagerung der Investitionen (die zum Verschwinden von Fabriken, Arbeitsorten und Arbeitsstellen führte) von den weniger produktiven Sektoren hin zu den rentabelsten, die Arbeitslosigkeit, Umwälzung der Berufe, Verschiebung der Tätigkeiten von einer Region oder einem Land in andere und Machttransfers von einer bürgerlichen Gruppe zu einer anderen auslöste. Doch wenn wir es mit natürlichen und materiellen Bedingungen zu tun haben, stellt sich die Frage, wie stark der Kapitalismus sie verschlechtern oder zerstören kann, um sich auf anderen Grundlagen wieder aufzubauen?

3) Methode

Um die russische Revolution, Mai 68 oder den Syndikalismus zu verstehen, reichen einige mit einem Minimum an theoretischer Intelligenz ausgewählte Schriften. „Die Ökologie“ ist hingegen das breitmöglichste intellektuelle Thema und der breitmöglichste politische Streitgegenstand, sie schliesst Geschichte, Geologie, Biologie, Chemie, Physik usw. mit ein. Wenn man darüber nachdenkt, ist man schon bald obsoleten statistischen Wasserfällen ausgesetzt, die sogleich mit anderen noch erdrückenderen und häufig widersprüchlichen ersetzt werden. Allen voran muss man also dem Rausch des Übermasses dieser Daten und Prozentsätzen widerstehen. Und welche Zahlen? Bis 2014 war es gängig (auch im Weltklimarat, Autorität in diesem Bereich), „den Kohlenstoffeffekt“ ausgehend vom Produktionsland zu messen: Der Ausstoss von CO2 von einem in China hergestellten Fernseher wurde China zugeschrieben, auch wenn ein Frachtschiff ihn nach Belgien oder Kanada transportierte, was letzteren Ländern erlaubte, sich hinsichtlich Verschmutzung als tugendhaft darzustellen. Doch man beruhigt uns: Die Statistiken sind seither korrigiert worden.

Wir spielen nicht die Oberspezialisten und streben nur nach einem theoretischen Minimum. Präzise Daten und Referenzen sind genügend zugänglich, wir werden also im Verlauf der Kapitel wenig davon liefern. Wir werden nacheinander folgende Themen behandeln:

1) Den Platz, der die kommunistische Theorie damals dem einräumen konnte, was heute Ökologie genannt wird, und den Grund, weshalb die „Ökonomie“ und die „Ökologie“ beide in diesem Kapitel von uns kritisiert werden müssen.

2) Inwiefern Kapitalismus und Ökologie inkompatibel sind.

3) Inwiefern sich die Situation verschlechtert.

4) Das Scheitern der politischen Ökologie.

5) Die theoretische Erfindung des Anthropozäns, dann jene des Kapitalozäns.

6) Die Zusammenbruchstheorie und die Kollapsologie.

7) Das Wesen des Kapitalismus und seine mögliche Überwindung.

8) Schliesslich und allen voran: die Tatsache, dass nichts verloren ist.

Wir sind weder die Ersten, noch die Letzten, die sich mit der Frage beschäftigen. Zahlreiche existierende Studien zum Thema können in diesen drei Punkten zusammengefasst werden: 1) Die kapitalistische Produktionsweise ist für das Problem verantwortlich; 2) da sie die Ursache ist, wird sie nicht die Lösung sein; aber 3) eine vernünftig von den Proletariern oder dem Volk verwaltete Wirtschaft könnte das Problem lösen. Die Leserinnen und Leser werden sehen, welche gemeinsamen Punkte und Unterschiede es zwischen dieser Sichtweise und unserer gibt.

4) Vom 19. bis ins 20. Jahrhundert

Fourier: ein leidender Planet

Beginnen wir mit dem Theoretiker der leidenschaftlichen Anziehung, der vor zwei Jahrhunderten eine dramatische Diagnose erstellte:

„Die Berge bröckeln durch die schlechte Verwaltung der Zivilisierten und Barbaren ab, die Quellen versiegen, die Temperaturexzesse, Dürren und Überschwemmungen, werden immer häufiger, die Jahreszeiten geraten immer mehr durcheinander und überlappen sich andauernd, die am meisten zivilisierten Länder haben immer tiefere klimatische Mittelwerte, der Olivenbaum ist in Frankreich um ein halbes Grad in Richtung Süden zurückgegangen, der Weinbau ist in vielen Regionen fast nicht mehr möglich, besonders im Burgund, das aufgrund klimatischer Zwischenfälle sieben Ernten nacheinander verloren hat […]“

Das schrieb Fourier (1772-1837), wobei er „die Ursachen der Veränderung“ den Gestirnen zuschrieb und eine Abkühlung diagnostizierte.

Und in Détérioration matérielle de la planète behauptete er, dass die „klimatischen Unordnungen ein der zivilisierten Kultur inhärentes Laster ist; sie stellt durch ihren Mangel an Proportionen und allgemeinen Methoden, durch den Kampf der individuellen Interessen mit dem kollektiven Interesse alles auf den Kopf […] Die zivilisierte und barbarische Landwirtschaft, von deren wundersamen individuellen Eigenschaften man schwärmt, hat die lächerliche Eigenschaft der kollektiven Verschlechterung; sie zerstört ihren eigenen Boden, statt ihn zu verbessern.“ Daher „die Dringlichkeit, schnellstmöglich den zivilisierten, barbarischen, wilden Zustand zu verlassen und das materielle Leid des Planeten zu lindern, womit auch das menschliche Elend beendet werden wird“.

Deshalb „ist im industriellen System alles lasterhaft. Es ist in jeglicher Hinsicht nur ein Wettlauf gegen die Zeit.“

Marx: der Stoffwechsel Mensch-Natur

Wer Zitate braucht, die bei Marx und Engels „ein unbestreitbares ökologisches Bewusstsein“ (Henri Peña-Ruiz) beweisen – oder widerlegen – wird sie leicht finden. Doch es geht nicht darum, eine Zusammenstellung oder eine Auswahl zu erstellen, sondern die Richtschnur oder die Richtschnüre zu finden. Einige etwas längere Zitate werden notwendig sein.

„Die kapitalistische Produktion entwickelt daher nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen alles Reichtums untergräbt: die Erde und den Arbeiter.“ [3]

„Schmeicheln wir uns indes nicht zu sehr mit unsern menschlichen Siegen über die Natur. Für jeden solchen Sieg rächt sie sich an uns. Jeder hat in erster Linie zwar die Folgen, auf die wir gerechnet, aber in zweiter und dritter Linie hat er ganz andre, unvorhergesehene Wirkungen, die nur zu oft jene ersten Folgen wieder aufheben.“ [4]

„Wenn der einzelne Fabrikant oder Kaufmann die fabrizierte oder eingekaufte Ware nur mit dem üblichen Profitchen verkauft, so ist er zufrieden, und es kümmert ihn nicht, was nachher aus der Ware und deren Käufer wird. Ebenso mit den natürlichen Wirkungen derselben Handlungen. […] Gegenüber der Natur wie der Gesellschaft kommt bei der heutigen Produktionsweise vorwiegend nur der erste, handgreiflichste Erfolg in Betracht; und dann wundert man sich noch, daß die entfernteren Nachwirkungen der hierauf gerichteten Handlungen ganz andre, meist ganz entgegengesetzte sind […] [Wir beherrschen] keineswegs die Natur […], wie ein Eroberer ein fremdes Volk beherrscht, wie jemand, der außer der Natur steht - sondern […] wir [gehören] mit Fleisch und Blut und Hirn ihr an […] und [stehn] mitten in ihr […] Je mehr dies aber geschieht, desto mehr werden sich die Menschen wieder als Eins mit der Natur nicht nur fühlen, sondern auch wissen, und je unmöglicher wird jene widersinnige und widernatürliche Vorstellung von einem Gegensatz zwischen Geist und Materie, Mensch und Natur, Seele und Leib […]“ [5]

Schliesslich das von Marx in einem Fragment, das häufig als Schlussfolgerung des dritten Bandes reproduziert wird:

„[E]s erzeugt dadurch [durch das Grundeigentum] Bedingungen, die einen unheilbaren Riß hervorrufen in dem Zusammenhang des gesellschaftlichen und durch die Naturgesetze des Lebens vorgeschriebnen Stoffwechsels, infolge wovon die Bodenkraft verschleudert und diese Verschleuderung durch den Handel weit über die Grenzen des eignen Landes hinausgetragen wird. […] [D]as industrielle System auf dem Land auch die Arbeiter entkräftet und Industrie und Handel ihrerseits der Agrikultur die Mittel zur Erschöpfung des Bodens verschaffen.“ [6]

Aber was bezeichnet der Begriff des „Stoffwechsels“? Die Gesamtheit des Austausches an Materie und Energie, die ein lebendes Wesen oder ein Organismus benötigt, um fortzubestehen und sich zu reproduzieren. Im weiteren Sinne ist der gesellschaftliche Stoffwechsel gleichbedeutend mit dem Gleichgewicht, das die Erneuerung jener natürlichen Bedingungen erlaubt, welche für die menschlichen Produktionen unabdingbar sind. Marx benutzt diesen Begriff allerdings fast immer in seinen Kapiteln über die Grundrente, bezüglich des Landeigentums, „industriell betriebene große Agrikultur“, die heute zum Agrobusiness geworden ist und dem Boden die Nährstoffe entzieht – was heute hinlänglich bestätigt ist. Die von Engels zitierten Beispiele betreffen ebenfalls die Böden.

Wir sind trotzdem weit vom globalen Ungleichgewicht entfernt, das die Erde und das Menschengeschlecht im 21. Jahrhundert bedroht. Als die USA in den 1930er Jahren mit einem verheerenden, zum Teil durch die Überbeanspruchung der Böden ausgelösten Dust Bowl fertig wurden, blieb das Phänomen in jenem Rahmen, den man in der Epoche von Marx vorhersehen konnte. Sowohl hinsichtlich ihrer Ursachen als auch ihrer Folgen erreicht der zeitgenössische „Riss des Stoffwechsels“ ein qualitativ anderes Niveau. Marx konnte gewisse zerstörerische Effekte der kapitalistischen Produktionsweise verstehen und verurteilen, jedoch nicht das Ausmass der von ihr verursachten Umweltverwüstungen im Verlauf des 20. Jahrhunderts. Es ist nutzlos, ihn in einen Vorläufer der zeitgenössischen Ökologie zu verwandeln.

Pannekoek: „Naturverwüstung“

Anton Pannekoek (1873-1960) bekräftigt 1909 im Text „Naturverwüstung“, dass die Liebe zur Natur nicht der einzige Grund ist, sich mit den Wäldern zu beschäftigen: Es geht um „Lebensinteressen für die Menschheit […] Wir wissen, dass die Menschen nun einmal die Herren der Erde sind und die Natur zu ihren Zwecken völlig umwandeln. Wir sind zu unseren Leben ganz auf die Naturkräfte und die Naturschätze angewiesen; wir müssen sie gebrauchen und verbrauchen. Nicht um diese Tatsache handelt es sich hier, sondern nur die Art und Weise, wie der Kapitalismus sie gebraucht. Eine vernünftige Gesellschaftsordnung wird die ihr zur Verfügung stehenden Schätze der Natur in solcher Weise benutzen müssen, dass nicht mehr verbraucht wird, als jeder zugleich neu aufwächst, so dass die Gesellschaft nie ärmer wird und nur reicher werden kann. […] Unter der heutigen Wirtschaftsordnung ist die Natur nicht der Menschheit sondern den Kapital dienstbar […] Die Naturschätze werden ausgebeutet, als wären die Vorräte unendlich und unerschöpflich. In den üblen Folgen der Waldverwüstung für die Landwirtschaft, in der Ausrottung nützlicher Tiere und Pflanzen tritt die Endlichkeit der Vorräte als ein Bankrott dieser Wirtschaftsweise zu Tage. Als eine Anerkennung dieses Bankrotts ist es auch zu bezeichnen, wenn Roosevelt [es handelt sich um Theodore Roosevelt, Präsident der USA von 1901 bis 1909] eine internationale Konferenz zusammenberufen will, der den Bestand der noch vorhandenen Naturschätze aufnehmen und Maßnahmen gegen ihre weitere Verschwendung treffen soll. Natürlich ist dieser Plan selbst nur Humbug. Der Staat kann zwar Vieles tun, um die ruchlose Ausrottung seltener Naturwesen zu verhindern. Aber der kapitalistische Staat ist immerhin nur ein trauriger Vertreter der Allgemeinheit der Menschen. […] Der Kapitalismus hat […] an die Stelle des Lokalbedarfs den Weltbedarf gesetzt und gewältige technische Hilfsmittel zur Ausbeutung der Natur geschaffen. Dabei handelt es sich dann sofort von ungeheuren Massen, die mit kolossalen Vernichtungsmitteln in Angriff genommen und mit mächtigen Transportmitteln weggeschafft werden. Die Gesellschaft unter dem Kapitalismus ist einem mit Riesenkraft ausgestatteten vernunftlosen Körper zu vergleichen; während er seine Kraft immer gewaltiger entwickelt, verwüstet er zugleich in sinnloser Weise die Natur, worin und wodurch er lebt.“

Einige Verwüstungen später bekräftigt Pannekoek in Antropogenese. Een studie over het ontstaan van de mens (1944): „Potenziell ist der Mensch Herr über die Natur. Doch er ist noch nicht Herr über seine eigene Natur. Wie kann er es werden?“ Durch eine Revolution, die eine gemeinschaftliche Produktion wieder einführt, und Pannekoek glaubt an „einen ununterbrochenen technischen Fortschritt, der kurz davor steht, die Menschheit als organisierte Einheit zu konsolidieren, die Herrin über ihr Leben ist“. Anton Pannekoek ist nicht ökologischer als Marx, ausser man betrachtet jeden Verteidiger der Natur so. Sein Text wurde nach einer Reihe von Niederlagen der Arbeiterklasse verfasst, nach der Krise von 1929, dem Nazismus, dem Weltkrieg und im Kontext einer andauernden Besatzung Hollands durch Deutschland: Trotz dieser niederschmetternden Tatsachen bekräftigt Pannekoek, indem er die Evolution des Menschengeschlechts Revue passiert, sein Vertrauen in eine künftige Menschheit ohne Klassen und Staat, die endlich mit sich selbst versöhnt sein würde. Die früher oder später selbstzerstörerische Herrschaft des Kapitals über die Natur ist nicht sein Thema.

Wernadski: Die Biosphäre

Die Russische Revolution beschränkt sich nicht auf die Erscheinung einer neuen Form des Kapitalismus, die von einer Klasse – der Bürokratie – angeführt wurde, welche die gleiche Rolle wie die Bourgeoisie spielte, obwohl ihr Ursprung und ihre Funktionsweise unterschiedlich war. Sie ist auch eine Gesamtheit an widersprüchlichen, ambivalenten und unvollendeten Bemühungen zur Erschaffung neuer Lebensformen, Bemühungen, die durch mangelnde Mittel hintertrieben und dann durch das Regime zerschlagen wurden.

Es ist also nicht erstaunlich, dass die Ökologie, so wie wir sie heute verstehen, in den 1920er Jahren eine wissenschaftliche und politische Realität war, bevor sie mit den Zwängen der Staatsgewalt und der Kapitalakkumulation zusammenstiess. Wladimir Wernadski (1863-1945), berühmter Mineraloge und Chemiker, „Vater der Wissenschaft“ in der Sowjetunion, beschreibt die Erde als lebenden Organismus, nicht als leblose Materie, und theoretisiert die Biosphäre als handelnde geologische Kraft. Er warnt im April 1926: „Die natürlichen Produktivkräfte […] sind in ihrer Zusammensetzung und ihrem Überfluss unabhängig vom menschlichen Willen und der menschlichen Vernunft, egal wie zentralisiert und organisiert sie auch sein mögen. Da diese Kräfte nicht unerschöpflich sind, wissen wir, dass sie Grenzen haben, […] die für unsere eigenen Produktionskapazitäten eine unüberwindbare natürliche Grenze darstellen […] für unser Land sind diese Grenzen ziemlich eng gesteckt und erlauben – mit dem Risiko einer grausamen Rechnung – keine Verschwendung im Gebrauch unserer Rohstoffe.“

Ebenfalls der Zoologe G. A. Koschewnikow 1928: „Die Entwicklung einer materialistischen Konzeption der Natur ist nicht gleichbedeutend mit der Berechnung, wie viele Kubikmeter Feuerholz man aus einem Wald extrahieren oder wie viel Dollar man mit Eichhörnchenleder jedes Jahr einnehmen kann […]. Die Kontrolle über die natürlichen Regulationen zu übernehmen, ist eine extrem schwierige und verantwortungsvolle Sache. [J]egliche Intervention, sogar jene, welche wir als nützlich betrachten, […] zerstört die natürlichen Bedingungen der Biozönosen. […] Aus diesem Lebensgewebe, das sich während etlichen tausend Jahre dauernden Interaktionen entwickelt hat, kann man nicht einfach schadlos ein Glied herausnehmen […]“

Doch ab 1928 fallen die guten Absichten gegenüber den Zielen des ersten Fünfjahresplans nicht wirklich ins Gewicht: Der Schutz der Natur wird nur eingeräumt, wenn er die Produktivität steigert. Was von der Ökologie bleibt (Aktionen gegen die Entwaldung und die Bodenerosion, Errichtung von Naturparks, Massnahmen, die auch von den „bürgerlichen“ Regimes ergriffen werden, besonders auf der anderen Seite des Atlantiks), zielt darauf ab, die Produktivkräfte durch ihre exzessive Entwicklung nicht zu stark aus dem Gleichgewicht zu bringen: Das Ziel des Regimes ist es, die Umwelt im Interesse des industriellen Wachstums zu erhalten.

Schutz und Erhaltung fassen die Ökologie nicht zusammen und sind weit von den gegenwärtigen Problemen entfernt.

Bordiga: Die menschliche Gattung und die Erdkruste

Nach 1950 nähert sich Amadeo Bordiga (1889-1970) in einer Artikelreihe, geschrieben nach Überschwemmungen, Unfällen, chemischen Verschmutzungen, Bodenerschöpfung und der Unfähigkeit der kapitalistischen Produktionsweise, die Menschheit zu ernähren, der Idee an, dass die Technik kein neutrales Werkzeug ist, das ihr Wesen verändern würde, wenn sie von den Händen und Köpfen der Bourgeois in jene der Proletarier übergehen würde. Für ihn werden sich die Proletarier während der Revolution nicht damit begnügen, sich der Produktionsmittel zu bemächtigen, sie werden einen Teil davon transformieren und sich des anderen entledigen.

„Obwohl es wahr ist, dass das industrielle und wirtschaftliche Potenzial der kapitalistischen Welt ansteigt und nicht sinkt, ist es genauso wahr, dass sich, je stärker dieser Anstieg ist, sich umso mehr die Bedingungen der Menschenmasse gegenüber historischen Naturkatastrophen verschlimmern.“ [7]

Je „effizienter“ der Kapitalismus in der Ausbeutung der Arbeit und des Lebens der Menschen ist, desto weniger ist er fähig, „die Arbeit der gegenwärtigen den künftigen Generationen zu übermitteln“ [8].

„Der Kapitalismus hat seit langem eine ‚technische‘ Grundlage aufgebaut, d.h. ein Erbe an Produktivkräften, das uns bei weitem genügt; die Steigerung des produktiven Potenzials ist also – im weissen Siedlungsgebiet – nicht das grosse historische Problem, sondern durch das Verbot ihrer Ausbeutung und Verschwendung die Zerstörung jener gesellschaftlicher Formen, welche einer korrekten Verteilung und Organisation der nützlichen Kräfte und Energien entgegenstehen. Besser: Der Kapitalismus hat selbst zu viel aufgebaut und erlebt diese historische Alternative: Zerstörung oder Verschwinden.“ [9]

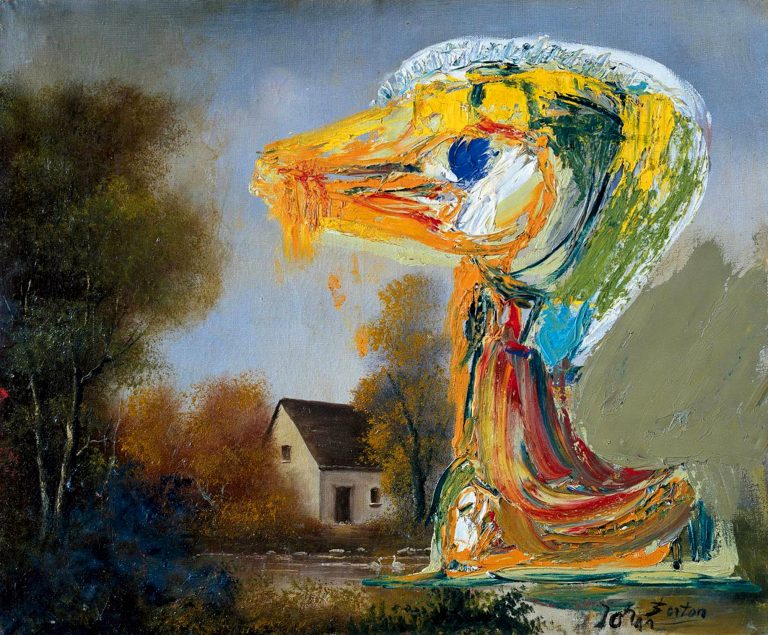

Die Weltrevolution wird sich, statt immer mehr aufzubauen, „die enorme Extravaganz“ erlauben können, „Kartoffeln auf dem vom Wolkenkratzer der Vereinten Nationen besetzten Terrain zu pflanzen“ [10].

In diesen Artikeln wie auch in seiner langen Studie der landwirtschaftlichen Frage bricht Bordiga allerdings nicht explizit mit der Idee, die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen mit jener der Natur zu ersetzten, letztere bleibt sowohl eine Partnerin als auch eine Gegnerin.

Anarchismus, Marx, Marxismus

Marx und die Marxisten waren nicht die einzigen, die an eine günstige „Entwicklung der Produktivkräfte“ glaubten. Mit einem anderen Tonfall waren andere Strömungen daran beteiligt, besonders anarchistische. In „L‘Humanisphère, utopie anarchiste“ stellte sich Joseph Déjacque (1822-1864), der Erfinder des Begriffes „libertär“, 1858-1859 die Welt im Jahr 2858 vor:

„Die Luft, das Feuer und das Wasser, alle Elemente mit zerstörerischen Instinkten sind bezwungen worden und gehorchen gefangen unter dem Blick des Menschen all seinen Absichten. Der Himmel ist erklommen worden. Die Elektrizität trägt den Menschen auf ihren Flügeln und führt ihn in den Wolken spazieren, ihn und seine Luftschiffe. […] Ein immenses Bewässerungsnetz deckt die weiten Prärien ab, deren Schranken man abgebrannt hat und worauf zahlreiche Herden grasen, die zur Ernährung des Menschen bestimmt sind. Der Mensch thront über seine Arbeitsmaschinen, er befruchtet das Feld nicht mehr mit dem Dampf seines Körpers, sondern mit dem Schweiss der Lokomotive.“

„Der Mensch […] lässt es nach Belieben regnen oder schönes Wetter sein; er bestimmt über die Jahreszeiten und die Jahreszeiten verbeugen sich vor ihrem Meister. Die Tropenpflanzen blühen unter freiem Himmel in den Polarregionen auf; siedende Lavaströme schlängeln sich durch sie durch; die natürliche Arbeit des Planeten und die künstliche Arbeit des Menschen haben die Temperatur der Pole transformiert und dort den Frühling ausgelöst, wo zuvor der ewige Winter herrschte.“

„Der Planet [ist] zu einer einheitlichen Siedlung [geworden], die man in weniger als einem Tag erkunden kann. Die Kontinente sind die Quartiere oder Bezirke der universellen Stadt.“ Unter einer kolossalen Kuppel garantieren Zentralheizungen und Ventilatoren den Parisern „ein stets gemässigtes Klima“ und die Beherrschung der Natur weitet sich auf die Tiere aus mit „Löwen, die zu Haustieren“, und „Panthern, die wie Katzen gezähmt geworden sind“.

Die allgegenwärtigen Maschinen (das Wort Roboter wird 1920 vom Schriftsteller Karel Čapek kreiert) führen fast alle mühsamen Arbeiten aus und kümmern sich um die Hausarbeit. Dampf und Elektrizität automatisieren die meisten Bewegungen und alltäglichen Handgriffe. Nebenbei „hat“ als Folge der Harmonisierung der Menschheit „eine universelle Sprache all diese Jargons der Nationen ersetzt“.

Déjacque hatte dermassen Vertrauen in diesen unaufhaltbaren Marsch der Menschheit hin zum technischen und gesellschaftlichen Fortschritt (die bald dazu aufgerufen waren, ein und dasselbe zu sein), dass die „ökologische Frage“ für ihn im wörtlichsten Sinne undenkbar war.

Nach ihm erkannten Marx, Engels, Pannekoek, die russischen Gelehrten der 1920er Jahre und dann Bordiga allen voran ein Problem im Verhältnis zwischen der menschlichen Gattung und ihrer natürlichen Umwelt aufgrund der Bodenerschöpfung und der Verschwendung. Man ist selten intelligenter, als es die durch seine Epoche aufgeworfenen Probleme erlauben. Man kannte den Treibhauseffekt 1945, aber nicht die Schwere seiner Wirkung auf den Planeten, und man war eher bezüglich eines Atomkrieges beunruhigt.

Es gab Marx, seine Behauptungen, seine Intuitionen. Für ihn ist das Menschengeschlecht das Subjekt und die Natur der Gegenstand, ihr Gegenstand, und ihre Interaktion ändert nichts an einem Verhältnis des Vorranges, wovon Marx (und sehr wenige damals) die zerstörerische Wirkung sowohl auf die Natur als auch auf die Menschheit erkennen konnten.

Und es gab den Marxismus, für welchen die kapitalistische Produktionsweise durch den Widerspruch Produktivkräfte/Produktionsverhältnisse angetrieben und untergraben wird, erstere haben die Berufung, letztere zerplatzen zu lassen, und die Proletarier erben von den Bourgeois einen immensen technischen und wissenschaftlichen Apparat, den sie an die Bedürfnisse der Massen anpassen würden. In dieser Optik werden die Wissenschaft und die Technik meistens als gesellschaftlich neutral wahrgenommen: Der Mähdrescher und die Schreibmaschine sind Werkzeuge, alles hängt davon ab, wie und, allen voran, von wem sie benutzt werden. Wenn die Bourgeoisie einmal eliminiert ist, werden die Produktivkräfte allen zugutekommen. Im Sozialismus, schreibt Lenin, wird es das Taylor-System, heutzutage das Instrument der „Versklavung des Menschen durch die Maschine“, das es dem Arbeiter erlauben wird, viermal weniger zu arbeiten und gleichzeitig von einem viermal höheren Wohlbefinden zu profitieren. Vom Widerspruch zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen haben die Sozialdemokratie und der Stalinismus das berücksichtigt, was sie benötigten: ein (angeblich) rationales Projekt der Herrschaft über die Natur. Sie waren weit von einer Kritik des Kapitalismus entfernt und haben ihn sowohl in der Ausbeutung der Proletarier als auch in der Zerstörung der natürlichen Umwelt begleitet.

5) 20. Jahrhundert. Kritik der Ökonomie, Kritik der Ökologie

Wie jedes Gesellschaftssystem muss sich der Kapitalismus nicht nur legitimieren, sondern er muss auch über sich selbst und seine Widersprüche nachdenken: Die Wirtschaftswissenschaften sind eines seiner privilegierten Mittel des Selbstverständnisses.

In der griechischen Antike beschrieb die „Ökonomie“ die Verwaltung „des Hauses“, d.h. des Landgutes, in einer Gesellschaft der Landeigentümer, die mit anderen manchmal weit entfernten Regionen handelten, in welcher jedoch das Land die wesentliche Quelle des Reichtums blieb.

Mit der Industriellen Revolution nahm die „Ökonomie“ den allgemeinen Sinn der Produktion und des Vertriebs von Gütern und Dienstleistungen an und die ökonomische Fachkenntnis hat sich als jene aufgedrängt, welche es erlaubt, eine von Fabriken, Frachtschiffen und Waren, d.h. von Kapital und Lohnarbeit gesättigte Welt zu verstehen und zu verwalten. Während man 1960 in einem französischen Gymnasium nicht „die Ökonomie“ unterrichtete, ist jede politische Diskussion heutzutage von einem Schwall an Statistiken über das „Wachstum“ oder die Beschäftigung begleitet. Die Allgegenwart der „Ökonomie“ ist zu einer Selbstverständlichkeit geworden.

Parallel dazu konnte der planetarische Aufstieg des die für ihn notwendigen Gleichgewichte auf den Kopf stellenden Kapitalismus zwangsläufig „die Natur“ (im weiteren Sinne, der sowohl den Wald als auch die Temperatur enthält) nicht mehr als unendlich verfügbares und ausbeutbares Gut betrachten.

Die „Ökonomie“ als Wissen – und Weltanschauung – reichte nicht mehr: Es musste über die Beziehungen zwischen der (im vorliegenden Fall kapitalistischen) Gesellschaft und dem, was ihre Existenz konditioniert, nachgedacht werden.

Der Erfinder des Worts und des Begriffes der „Ökologie“ 1866, der deutsche Biologe Ernst Haeckel, ein anerkannter Gelehrter, populärwissenschaftlicher Autor und bekannt dafür, die Lehre Darwins verbreitet zu haben, interessierte sich mehr für die Evolution der Arten als für die historische Evolution. Trotzdem zeugte seine Forschung von der Notwendigkeit, eine unumgängliche Realität zu berücksichtigen: die Gesamtheit der materiellen Grundlage, auf welcher die menschliche Tätigkeit basiert. Es war freilich noch kein Bewusstsein für eine bedrohte Umwelt. Aber Haeckel hatte schon einen ganz anderen Blick auf die Welt als vor ihm Descartes („uns zum Herrscher und Besitzer der Natur zu machen“) oder Francis Bacon (experimentell Kenntnisse über die Natur zu erlangen, um sie in den Dienst des Menschen zu stellen). Für Haeckel lebt und entwickelt sich die Menschheit innerhalb einer Totalität lebender Wesen: Das Feld der „Ökologie“ hat sich danach auf den ganzen Planeten ausgeweitet.

Ökonomie und Ökologie sind also zwei sehr verschiedene Dinge. Im Gegensatz zur Ökonomie, die sich die Frage stellt, wie „das Haus“ produktiv verwaltet werden kann, will die Ökologie viel mehr als eine Wissenschaft der Verwaltung sein: Sie bringt die Gesellschaften in ihre globale Umwelt zurück, vereinigt „Humanwissenschaften“ und „Naturwissenschaften“ und strebt nach der Schnittmenge zwischen Geschichte, Biologie, Geographie, Klimatologie…

Aber das Wissen der Gelehrten und der „breiten Öffentlichkeit“ geht nicht über das hinaus, was denkbar ist in jener Gesellschaft, welche es hervorruft und unterhält. In Tat und Wahrheit denkt die Ökologie die Welt, ohne des Pudels Kern seit zwei Jahrhunderten zu berücksichtigen: das Verhältnis Kapital/Arbeit, die Beziehung Bourgeois/Proletarier. In den Augen jener, welche sich als Umweltschützer präsentieren, scheint die Analyse der Gesellschaft in Klassenbegriffen sekundär, illusorisch oder überholt. So erklärt ein jüngst erschienenes Buch, das sonst reich und stimulierend ist, die Geschichte der Energieträger im Industriezeitalter durch die Herrschaft „der Technologie“, „der technischen [und] produktivistischen Vorstellungskraft“, eines „produktivistischen Systems“, „eines techno-ökonomischen Imperialismus“ und „der technischen Macht“ (François Jarrigue & Alexis Vrignon). Man könnte sagen, der Kapitalismus – der unsichtbar gemacht worden ist.

Trotz ihrer Ambition, „die Wissenschaft der Existenzbedingungen“ (Haeckel) bereitzustellen, hat sich die Ökologie seit einigen Jahrzehnten als eine Wissenschaft und Technik entwickelt, welche die Exzesse der kapitalistischen Produktionsweise reparieren soll. Genau wie die weitsichtigsten Ökonomen (Keynes) machen die Umweltschützer auf die Effekte eines Systems aufmerksam, dessen tiefe Ursachen ihnen entgehen. In der Praxis sind die „Ökonomie“ und die „Ökologie“ eher komplementär denn Rivalinnen: Der „ökologischen Ökonomie“ geht es gut, die meisten Umweltschützer denken in ökonomischen Kategorien und die Debatten drehen sich um die beste oder am wenigsten schlechte Art und Weise, die Ökonomie durch die Ökologie zu kompensieren, indem die negativen Auswirkungen einer Produktion (und eines Konsums) reduziert werden, die sonst ihre eigenen Grundlagen zerstören würden. Wie? Indem (gemäss den Denkschulen variable) Dosen Ökologie in die Ökonomie injiziert werden.

Für uns wird es also nicht darum gehen, die Ökonomie mit der Ökologie zu komplettieren oder erstere durch letztere zu korrigieren, sondern sowohl die eine als auch die andere zu kritisieren.

G. D., Oktober 2020

Literaturverzeichnis

Jérémie Cravatte, L’Effondrement, parlons-en… Les Limites de la collapsologie, 2019.

Elizabeth Kolbert, Das sechste Sterben. Wie der Mensch Naturgeschichte schreibt, Berlin, Suhrkamp, 2015 [2014].

Charles Fourier, Die Freiheit in der Liebe, Hamburg, Nautilus, 2017 [1967].

René Schérer, L’Écosophie de Charles Fourier. Deux textes inédits, Economica, 2002 (einer davon ist „Détérioration matérielle de la planète“).

Marx zum „Riss des Stoffwechsels“: Das Kapital, Bd. 3 in MEW, Bd. 25, S. 821.

Zur Bedeutung des Grundeigentums: Fragment „Die Klassen“ in Das Kapital, Bd. 3 in MEW, Bd. 25, S. 892-893.

Theoretiker, die Marx als (prä-)ökologisch darstellen:

John Bellamy Foster, The Ecological Revolution. Making Peace with the Planet, New York, The Monthly Review Press, 2009.

Paul Burkett, Marx and Nature: A Red and Green Perspective, 1999. Die neue Ausgabe von 2014 enthält eine Einleitung von John Bellamy Foster.

Wir werden im Kapitel 7 auf diesen Autoren zurückkommen.

Anton Pannekoek, „Naturverwüstung“, 1909; Antropogenese. Een studie over het ontstaan van de mens, 1944.

Amadeo Bordiga, Espèce humaine et croûte terrestre, Payot, 1978. Artikelsammlung, einige davon sind online verfügbar:

"Specie umana e crosta terrestre“, Il Programma Comunista, Nr. 6, Dezember 1952.

„Spazio contro cemento“, Il Programma Comunista, Nr. 1, 1953.

„Piena e rotta della civiltà borghese“, Battaglia Comunista, 8. Dezember 1951.

„Politica e ‚costruzione‘“, Prometeo, zweite Reihe, Nr. 3-4, Juli 1952.

Seine Texte zur Landwirtschaft, 1954.

Jean Batou, „Révolution russe et écologie (1917-1934)“, Vingtième Siècle, Nr. 35, Juli-September 1992, S. 16-28.

Die bolschewistische Absicht, die Natur zur Entwicklung der Produktivkräfte auszubeuten, vermeintlich zugunsten aller, ging mit einem biopolitischen Versuch einher, genau so „rational“ die Gesetze der Geschichte auf die Sitten und Gebräuche anzuwenden, besonders im Bereich der Sexualität. Siehe „‘Cher Camarade Staline‘. Homo au pays des soviets“.

Joseph Déjacque, L’Humanisphère, utopie anarchiste, 1858-1859.

Zu seinem Projekt gehören gemeinsam organisierte Arbeit, die Ersetzung des Geldes durch ein System der Gutscheine, „eine Bank für gegenseitige Kredite“ und „die Abschaffung jeglicher Form des Wuchers“. Er ist der erste oder einer der ersten, der von „Übergangsphase“ spricht. Hier findet man eine kurze Bibliographie und einige Auszüge.

Lenin, „Das Taylor-System – die Versklavung des Menschen durch die Maschine“, 1914.

François Jarrigue & Alexis Vrignon, Face à la puissance. Une histoire des énergies alternatives à l’âge industriel, La Découverte, 2020.

Übersetzt aus dem Französischen von Kommunisierung.net

Episode 02: Der Kapitalismus wird nicht ökologisch sein

Im zeitgenössischen politischen Diskurs ist die Ökologie allgegenwärtig geworden: Energiewende, grüner Kapitalismus, ökofreundlicher Reformismus… Doch grundlegend ändert sich nichts, die geringen erreichten Fortschritte verschieben die kommenden Gefahren kaum, denn die Unvereinbarkeit zwischen Ökologie und Kapitalismus ergibt sich nicht aus der Blindheit oder der Habgier seiner Anführer: Es ist viel einfacher, sie ergibt sich aus dem Wesen eines solchen Systems.

1) Unvermeidbare Masslosigkeit

Die als industriell oder heute postindustriell bezeichnete moderne Gesellschaft besteht aus Unternehmen, jedes davon ist ein nach Wachstum strebender Wertpol, der sich die Industriesysteme zu Diensten macht. Der Forscher kann sich für die Entdeckung eines neuen Produktionsverfahrens begeistern und der Ingenieur mit viel Liebe einen Staudamm bauen, aber ihre Projekte werden nur Wirklichkeit, wenn sie dem Interesse der sie anstellenden Unternehmen entsprechen: ein kompetitives Produkt auf dem Markt verkaufen, Gewinne akkumulieren, sie neu investieren…

„Außerdem macht die Entwicklung der kapitalistischen Produktion eine fortwährende Steigerung des in einem industriellen Unternehmen angelegten Kapitals zur Notwendigkeit, und die Konkurrenz herrscht jedem individuellen Kapitalisten die immanenten Gesetze der kapitalistischen Produktionsweise als äußere Zwangsgesetze auf. Sie zwingt ihn, sein Kapital fortwährend auszudehnen, um es zu erhalten, und ausdehnen kann er es nur vermittelst progressiver Akkumulation. […] Akkumulation um der Akkumulation, Produktion um der Produktion willen, in dieser Formel sprach die klassische Ökonomie den historischen Beruf der Bourgeoisperiode aus.“ [11]

Der Beweis dafür, dass wir allen voran in einer kapitalistischen und nicht in einer industriellen Welt leben, ist die Tatsache, dass die industrielle Hypertrophie, die alles andere als ein autonomes Phänomen ist, den Zwängen der Kapitalverwertung unterworfen ist. Es ist unbedeutend, ob eine Autofabrik, eine Mine oder ein Stahlwerk noch in einem funktionalen Zustand ist: Wenn etwas nicht rentabel genug ist, wird es geschlossen. Der Bourgeois darf sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen und ein gleich bleibender Kapitalismus ist ein Zeichen des Niedergangs. Seit zweihundert Jahren erneuert sich „die Megamaschine“ regelmässig durch Aufbau, Selbstzerstörung, Wiederaufbau… Man kennt das Schicksal des amerikanischen Rust Belt, das übrigens nicht gleichbedeutend mit dem Ende der Industrie in diesen Regionen ist, es kommen immer noch 40% der Fertigwaren des Landes von dort. Techniken, Produktionssysteme und Fabrikationsstandorte ersetzen andere, die gegenüber der Konkurrenz weniger leistungsfähig sind. Schwer aufgrund seines unvermeidlichen materiellen Gewichts ist der Kapitalismus in seinen Träumen finanziell, virtuell, digital mit Nullen und Einsen, doch er würde nicht ohne Proletarier existieren, die Hunderte von Millionen Tonnen an Erz, Holz, Blei, Zement, Plastik transformieren – die unverzichtbar für die Produktion jener Bildschirme sind, auf welchen die Kreditlinien vorbeihuschen.

Die Verringerung der Produktionskosten ist eine permanente bürgerliche Priorität: durch die Intensivierung der Arbeit der Proletarier und, falls notwendig, durch die Aufzehrung der materiellen Produktionsgrundlagen. Als unermüdlicher Erschaffer und Zerstörer, Verzehrer von Ressourcen und seit jeher Verschmutzer kennt der Kapitalismus die Nüchternheit definitionsgemäss nicht. Schon gegen 1800 ertrugen die Arbeiter und Anwohner die für ihre Gesundheit schädliche Giftigkeit der Manufakturen. Seither hat sich das Niveau der Schädlichkeit verändert.

Ob sparsam oder verschwenderisch ist der Bourgeois nicht zwingend um seiner selbst willen profitgierig, aber er dient dieser Logik. Der einzige „vernünftige“ Profit ist jener, welcher sein Unternehmen begünstigt. Die besten sozialen oder ökologischen Absichten des gutmütigsten Kapitalisten bleiben sekundär, wenn die Konkurrenz tobt.

„Wachstum“ ist der Name, welcher „der Fortschritt“ annimmt, wenn er auf die Ökonomie angewandt wird. Von James Watts Dampfmaschine bis zur Elektronik des Silicon Valley ist der Glaube an den Fortschritt für die Bourgeoisie und für jene, die in ihrem Kielwasser schwimmen, wesentlich und notwendig, doch er wird erst zu einer materiellen Kraft, wenn er eine Einheit mit dem Imperativ der Wertakkumulation bildet.

2) Eine Welt der Unternehmen

Die kapitalistische Produktionsweise entwickelt nicht nur mit einem unglaublichen Tempo ein zerstörerisches industrielles System, sondern sie wird sich auch immer dagegen sträuben, für ihre Verheerungen die Verantwortung zu übernehmen.

Die von uns bewohnte Welt kann nicht wie ein einheitliches Unternehmen verwaltet werden, das sich um die Administration der gesamten Erde und einer planetarischen Umwelt kümmern müsste, ein einziges, von nun an über das Erbe der Menschheit herrschendes Kapital.

Diese globale Multinationale ist eine Utopie. Nach 1914-1918 ist Bucharin nicht der einzige, der die (gemäss ihm unwahrscheinliche) Hypothese „ein[es] vom Standpunkt des Kapitals rationelle[n] Plan[s]“ vorgebracht hat, der von einer vereinigten kapitalistischen Klasse verwirklicht werden würde. Was auch die ohnehin unüberwindbaren geopolitischen Hindernisse dafür sein mögen, macht die Logik der kapitalistischen Produktionsweise einen solchen einheitlichen „Trust“ strukturell unmöglich. Wer (Binnen- oder Welt-)Markt sagt, sagt Konkurrenz.

Als nach seiner eigenen Verwertung strebender Wertpol ist jedes Unternehmen nur für sich selbst und seine Bilanz verantwortlich. Es funktioniert wie ein Organismus mit einer Innenseite, die sich von der Aussenseite unterscheidet, aber porös ist, und es lebt von dieser Porosität. Es gehen Investition, Rohstoffe, Lohnarbeiter, technische Installationen herein. Und es kommen Waren heraus, die Geld generieren, welches das Unternehmen integriert und akkumuliert. Mit dem Rest der Gesellschaft ist es selbstverständlich in permanentem Kontakt, doch, da es nur für seine Inputs und Outputs verantwortlich ist, schuldet es niemandem in seinem Umfeld Rechenschaft. Es muss bloss das Gesetz respektieren (besonders das Arbeitsrecht – das gab es nicht immer und in vielen Ländern existiert es nur auf dem Papier) und Steuern zahlen (die es normalerweise auf ein Minimum zu reduzieren versucht). Wenn diese beiden Bedingungen einmal erfüllt sind, geht es den Rest nichts mehr an: „Ich schulde der Öffentlichkeit nichts“, proklamierte im 19. Jahrhundert der amerikanische Grossbourgeois J.-P. Morgan. Der Chef sorgt sich nur insofern um die Gesundheit des Lohnarbeiters und seiner Familie und seine Altersvorsorge, als dass es einen Einfluss auf die Produktivität und die künftige Generation der Arbeiter hat. Das Unternehmen muss sich auch nicht, solange es nicht rechtlich relevant ist, darüber sorgen, welche negative Auswirkungen es ausserhalb seiner Mauern hat.

Damit diese „externen Kosten“ berücksichtigt werden, war es notwendig, dass die kapitalistische Gesellschaft in ihrer Gesamtheit unter den durch jedes Unternehmen an seiner Umwelt verursachten Schäden zu leiden beginnt. Es wurde zu einer Dringlichkeit, die Kosten der zur Begrenzung der Erwärmung notwendigen Investitionen mit den eventuellen Kosten der erlittenen Verluste im Falle der Passivität zu vergleichen. Doch die Unternehmen streben bloss danach, eine Schwelle der Reduktion der CO2-Emissionen zu erreichen, die, wie es ein Experte einräumt, „wirtschaftlich optimal“ ist.

Die Bourgeoisie ist weder monolithisch noch blind und es fehlt ihr nicht an Thinktanks, um ihr in der Konfrontation mit ihren Konflikten und Widersprüchen beizustehen. Sie hat jedoch äusserst grosse Schwierigkeiten, hinsichtlich eines kollektiven „Klasseninteresses“ zu handeln, wie es die Mühe zeigt, die Roosevelt hatte, um den New Deal durchzusetzen: Dafür spielt der Staat eine unverzichtbare Rolle, doch er befiehlt nicht, er reglementiert und reguliert nur. Obwohl drastische Massnahmen im Kampf gegen das Klimaproblem allen Bourgeois zugutekämen, wird sich jedes Unternehmen dagegen sträuben, seine (direkten oder fiskalischen) Produktionskosten für einen Nutzen zu erhöhen, der allen voran für die Gesamtheit der kapitalistischen Klasse einer wäre. Individueller Profit (das Individuum ist hier erst einmal das Unternehmen) und bürgerliche Kooperation passen selten gut zueinander: So ökologisch er auch sein mag, ein Chef kann es nicht riskieren, seine Kompetivität zu reduzieren.

3) Finstere Zukunft

Das Volumen der internationalen Schiffsfracht multipliziert mit vier bis 2050, Verdoppelung des Luftverkehrs in den nächsten Jahrzehnten („Covid-Effekt“ ausgenommen, aber der ist heute schwierig einzuschätzen), Explosion des Tourismus, Steigerung von 100% der globalen Kleiderproduktion seit 2000 (um den Preis eines enormen Wasserverbrauches und des massiven Einsatzes von Pestiziden), konstante Zunahme des Plastiks, Verbreitung von 5G, das sehr viel Energie konsumiert – die Liste des schädlichen Wachstums ist unendlich. Die Digitaltechnik erfordert Metalle, die mittels einer Industrie transformiert werden, die sehr durstig nach Energie ist, ihre Nutzung absorbiert zwischen 7 und 10% der weltweiten Elektrizität (die Zahlen variieren, doch die Steigerung beschleunigt sich) und es scheint erwiesen, dass die Informationstechnologien einen nicht geringeren Einfluss auf den Klimawandel haben als der Flugverkehr. „Hinsichtlich Zerstörung haben wir noch nichts gesehen.“ [12] Und die Covid-19-Krise wird an dieser Tendenz nichts ändern.

Die Elektromobilität wird zu neuen Komplikationen und keiner Erleichterung in der Ausbeutung der natürlichen Ressourcen und ihren Folgen führen, sei es nur durch ein zunehmendes Zurückgreifen auf seltene Metalle, deren Extraktion und Raffination sehr verschmutzende Prozesse erfordert. Was soll‘s! Das „Benzin- oder Dieselfahrzeug“ ist obsolet, die Entwicklung hin zum elektrischen Betrieb scheint gesichert und Irland brüstet sich mit der Erreichung der „Kohlenstoffneutralität“ im Jahr 2050 dank ein oder zwei Millionen Elektroautos. Alles hängt davon ab, wie man zählt: Wenn man die Totalität des Ausstosses von Treibhausgasen vor der Produktion und nach der Nutzung nicht berücksichtigt, ist der Fahrer eines Tesla berechtigt, sich ökologisch zu nennen.

Die Fortbewegung ist eine Notwendigkeit und ein Vergnügen für den Menschen, doch der Kapitalismus macht aus der Mobilität ein spezifisches Bedürfnis und Konzept. Alles muss zirkulieren, in der Produktion und ausserhalb von ihr, bei der Arbeit und ausserhalb von ihr. Die individuelle Mobilität, das bedeutet, „meine“ Musik jederzeit hören zu können, beim Laufen auf der Strasse, im Bus, beim Warten auf einen Freund – dank einem tragbaren Apparat, der sich mit mir fortbewegt. Es ist auch die Freiheit, in einem individuellen Fahrzeug zu fahren: Eine Gesellschaft von in Familien (die sich natürlich von jenen damals unterscheiden) organisierten Individuen privilegiert das individuelle oder Familienfahrzeug. Mit oder ohne „Nullemissionsbus“.

Die Nachhaltigkeit widerspricht einer Obsoleszenz, die Teil der Funktionsweise und des Gebrauchs der Gegenstände ist, besonders der elektronischen. Wiederverwertung, Teilen, Zugang ohne Eigentum, Recycling, Genossenschaftswerkstätten, Tausch usw. werden von Leuten verteidigt, die in der Regel kein Problem mit der Durchsetzung „der Glasfaser“ haben. Auf 4G muss ein fünftes folgen, es ist unerlässlich für die Welle der in Netzwerken miteinander verbundenen Kommunikationsobjekten, des cloud computing, in der domotisierten Umwelt einer „intelligenten“ Stadt. In der Zwischenzeit warten wir auf 6G. Und jene, welche diese Entwicklung kritisieren, tun es allen voran aufgrund ihrer Auswirkungen auf die Gesundheit oder ihrer ökologischen Kosten, selten wegen der Gründe ihres Gebrauchs, des von ihr erfüllten und unterhaltenen Bedürfnisses: Mit allen jederzeit innerhalb einer Sekunde verbunden zu sein. Eine Technologie, die dem Bedürfnis der Sozialisierung eines „modernen Menschen“ entspricht, der so individualisiert ist wie nie zuvor.

Folglich glaubt niemand ernsthaft, dass in den nächsten Jahrzehnten eine um die Hälfte oder ein Drittel reduzierte Flotte von Containerschiffen fünf- oder zehnmal weniger iPhones, Corrolas, Playmobil und Nikes als heute transportieren wird. Die vermeintliche oder erwiesene höhere Produktivität der Windkraftwerke im Vergleich zu den Atomkraftwerken verhindert die Entwicklung der Infrastrukturen für fossile Energie, den Bau neuer Pipelines, Umgehungsstrassen und Autobahnen hier und dort nicht, auch nicht jener von Kohlekraftwerken, genauso wenig wie sie die zunehmende Plastikproduktion bremst, dessen Konsum sich in fünfzehn Jahren verdoppelt hat und der mehrheitlich ein Produkt der Petrochemie ist. Wenn auch, wie es wahrscheinlich ist, die Sonnen- und Windkraft in einigen Jahren günstiger werden als die fossilen Brennstoffe, ändert der unleugbare Aufstieg des Marktes der erneuerbaren Energien kaum etwas an der Klimasituation.

Zwischen „der Eingrenzung“ (die Hoffnung, die Erwärmung spürbar zu bremsen) und der Anpassung an eine Zukunft, auf deren Beeinflussung man verzichtet, ist die zweite Option prioritär.

Die herrschende Klasse ist unfähig, die Zukunft vorzubereiten – sogar ihre eigene –, weder kurz- noch langfristig. Roosevelt fand – auf seine Art und Weise, aber es gab auch andere – Antworten auf die Probleme seiner Zeit, im besten Falle mit einem Horizont von zwei Jahrzehnten, doch weder 1932 noch 1944 befasste er sich mit dem Jahr 2000 oder 2050. Die Geschichte des 20. Jahrhunderts, unvorhersehbar für Marx 1883 wie auch für Rosa Luxemburg 1919, zeigt, dass die Bourgeoisies der verschiedenen Länder nie die Zukunft antizipierten, weder ihre technischen und gesellschaftlichen Fortschritte, noch ihre Katastrophen. Krieg 1914, Krise 1929, Nazismus, Krieg 1939-1945, Stalinismus – all das wurde und wird immer noch von herrschenden Denkern vergangenen Irrungen, dem Versagen, Widersinnigkeiten, Krankheiten der Menschheit, gewissermassen, zugeschrieben, und nicht dem mutmasslich stets verbesserungsfähigen Wesen des Kapitalismus. Das gleiche gilt in Anbetracht der Klimakrise.

4) Welche Krise?

„Obwohl der Kapitalismus nach 1980 tatsächlich einen neuen Aufschwung erlebte, war sein Sieg nicht das, was man glaubt. Die aktuelle Krise zeigt, dass der Boom am Ende des Jahrhunderts keine Antwort auf die Probleme der 1970er Jahre lieferte: Überkapazität, Überproduktion, Überakkumulation und Fall der Rentabilität. Die Produktivitätsgewinne stiegen in den 1990er Jahren dank der Digitalisierung, der Eliminierung der wenig rentablen Industriesektoren und der Investition in Fabriken mit tiefen Arbeitskosten in Asien wieder an, besonders in den USA. Aber, obwohl es die Allianz zwischen Computer und Container schafft, die Arbeit zu komprimieren und zu transferieren, berührt sie den Fall der Profite nur oberflächlich. Die Schwächen der 1970er Jahre sind vierzig Jahre später immer noch präsent, sie werden kaschiert durch die Profite einer Minderheit von Firmen (die man früher als Monopole oder Oligopole qualifiziert hätte) und des Finanzsektors.“ Das schrieben wir 2017 [13].

In dieser allgemeinen Situation eines Rentabilitätsdefizits würden die für „die Eingrenzung“ unvermeidlichen Investitionen, wenn man davon ausgeht, dass sie getätigt werden, die gegenwärtige Krise verschlimmern, trotz den Gewinnen für einen Teil der Bourgeoisie. Die auf dem Spiel stehenden Beträge wären unvergleichbar mit jenen, welche 2008 zur Unterstützung der Banken mobilisiert wurden.

„Tausend Milliarden für das Klima“, empfehlen Jean Jouzel und Pierre Larrouturou [14], sie wollen aufzeigen, dass eine notwendige grüne Politik nicht nur möglich, sondern sozial günstig (eine Million neue Arbeitsplätze, Verbesserung der öffentlichen Dienste) und, noch ein Vorteil, gut für die Wirtschaft und die Kompetivität des Landes – und Europas – wäre.

Damit traut man der kapitalistischen Produktionsweise mehr zu, als sie tun will und kann. In naher Zukunft wird es nicht mehr grünen denn sozialen Keynesianismus geben. Erwarten wir nicht eine Mobilisierung aller Ressourcen wie jene der USA nach Pearl Harbor, als ein enormer Anteil des Budgets die Aufrüstung finanzierte, der Bundesstaat verwaltete die Produktion von Flugzeugen und Munition, requirierte private Güter und erlegte dem Kapital und der Arbeit Verträge auf. In weniger als einem Jahr war die Industrie wie nie zuvor umorientiert, Chrysler stellte Flugzeugrümpfe her, Ford Bombenflugzeuge, General Motors Panzer usw. Die Reduktion von 5 oder 10% der Treibhausgase pro Jahr würde eine unvergleichbare Bemühung voraussetzen, eine Zentralisierung der Entscheidungsgewalt, ein „Ministerium für einen Übergang hin zu einer Zukunft mit geringer Kohleintensität“, die „eine Planwirtschaft für Energie“ [15] verwalten würde, die, darüber hinaus, den nationalen Rahmen übersteigen würde, sonst wäre sie ineffizient. Es genügt, diese Bedingungen aufzuzählen, um festzustellen, dass sie nicht verwirklichbar sind. Die Alliierten mobilisierten 1941 gegen Deutschland und Japan. Nach Pearl Harbor war es für das amerikanische Big Business inakzeptabel, den Japanern die Kontrolle über den Pazifik und Territorien mit wertvollen wirtschaftlichen und mineralischen Ressourcen zu überlassen. Die Bedrohung war präzis und ihre Folgen unmittelbar konkret.

Achtzig Jahre später wird der amerikanische, europäische, chinesische oder „globalisierte“ Kapitalismus dem CO2 nicht den Krieg erklären. Die kapitalistische Ökonomie funktioniert zur Befriedigung des Kapitalertrags: Der „Klimanotstand“ ist für sie nicht dringender als die Arbeitsbeschaffung für Millionen von Arbeitslosen.

Auf der anderen Seite des Atlantiks kämpft eine Strömung der Demokratischen Partei, die für diverse Nichtregierungsorganisationen spricht, für einen Green New Deal und verlangt, dass die USA bis 2030 ein Stromnetz aufbauen, das zu 100% dank erneuerbarer Energien funktioniert, und in grossem Stil grüne Infrastrukturen bauen. Dieser „neue“ New Deal vergisst, dass es den Druck der Krise von 1929 und eine Streikwelle mit Fabrikbesetzungen brauchte, um Roosevelt die Mittel zu geben, der Bourgeoisie gewisse Zwänge aufzuerlegen: die Beschränkung des Gewichts der Finanz und die Akzeptanz gewerkschaftlicher Präsenz in den Unternehmen. Doch man wird die Kapitalisten nicht dazu zwingen können, in Anbetracht der Konkurrenz auf die maximale Produktivität zu verzichten, denn hier geht es nicht mehr um das (verhandelbare) Verhältnis zwischen Lohn und Profit, sondern um die Grundlage der kapitalistischen Produktionsweise. Eine „Ökologisierung“ der Welt ist politisch unmöglich, weil sie nicht rentabel wäre. Freilich wird in den USA und anderswo ein Teil dieser grossen Programme umgesetzt werden. Aber werden es die Klimabewussten viel besser machen als die Klimaskeptiker à la Trump? Man sucht vergeblich nach der ambitiösen grünen Politik Obamas, der es 2014 begrüsste, dass sein Land zum weltweiten führenden Erdölproduzent geworden war.

* * *

Es ist legitim, die Frage zu stellen, welche bürgerlichen „Fraktionen“ ein Interesse an einem grünen Kapitalismus haben: Die Erdölfraktion wiegt immer noch schwer; andere Sektoren, die von einem „grünen Kapitalismus“ abhängig sind, befinden sich auf einem aufsteigenden Ast. Die Frage ist jedoch nicht, wann die kapitalistische Produktionsweise damit aufhören wird, den natürlichen Gleichgewichten zu schaden – sie ist dazu unfähig –, sondern ob sie das für den Fortbestand der Bourgeoisie notwendige gesellschaftliche und politische Gleichgewicht aufrechterhalten oder wieder herstellen wird.

G. D., November 2020

Literaturverzeichnis

Marx, Das Kapital, Bd. 1, 22. Kap., § 3.

Andreas Malm, „Capital fossile: vers une autre histoire du changement climatique“.

Sehr dokumentierter Artikel. Unsere Episode 05 wird auf Malm und seine These eines „fossilen Kapitalismus“ zurückkommen.

Philippe Bihouix, Le Bonheur était pour demain, Seuil, 2019.

Übersetzt aus dem Französischen von Kommunisierung.net

Episode 03: Die Ökologie – und die Bourgeoisie

Obwohl eine Minderheit der politischen Anführer dieser Welt ihre „Klimaskepsis“ zur Schau tragen, verstehen sich die meisten als ökologisch: in der UNO, im Vatikan, in Davos, an der Universität genau wie in den rechten Medien – und sogar bei einigen Tendenzen der extremen Rechten – in der extremen Linken – alle sind sie ökologisch. Die Ökologie gehört zur herrschenden Ideologie im 21. Jahrhundert.

1) Whistleblower und Konsens

Westeuropa hatte 1961 einen Organismus ins Leben gerufen, der mit der Förderung des Marktes, der Produktivität und des Liberalismus beauftragt war und dem sich danach die USA und Japan angeschlossen haben: die OECD.

Der vom Club of Rome in Auftrag gegebene „Meadows-Bericht“, der ein breites Spektrum der wirtschaftlichen, politischen und wissenschaftlichen Eliten des Westens repräsentierte, hob 1972 deutlich die Folgen einer zunehmenden (und unvermeidlichen) Diskrepanz zwischen demographischem Wachstum und Abnahme verfügbarer Ressourcen hervor. Die Grenzen des Wachstums war ein weltweiter Bestseller.

Die Gründung eines ökologischen Reflexionsorgans 1988, des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC), markiert einen Perspektivenwechsel. Die prioritäre Befürchtung ist nicht mehr der Mangel an (besonders fossilen) Ressourcen, sondern die Tatsache, dass man zu viel abbaut und die für die Natur genau wie für den Fortbestand der kapitalistischen Welt notwendigen Gleichgewichte gefährdet.

Nicholas Stern, ehemaliger Vizepräsident der Weltbank, warnte 2006: „Wenn die Individuen nicht für die Folgen ihrer Handlungen bezahlen, haben wir es mit einem Marktversagen zu tun.“ Es wäre notwendig, dass die Unternehmen und jeder von uns jetzt ein bisschen mehr bezahlen, um nicht bald viel mehr bezahlen zu müssen: Stern schätzte die Kosten der Passivität gegenüber dem Klimawandel auf zwischen 5 und 20% des jährlichen weltweiten BIP, statt nur 1% wenn wir heute reagieren.

Wie jene der vorhergehenden Berichte sind die Berechnungen von Stern umstritten, aber die Bourgeoisie hat den Denkzettel zur Kenntnis genommen. Das Big Business ist nicht mehr blind in Anbetracht einer Klimakrise, die es mit einem neuen Wachstum zu regeln hofft, das sich von jenem der „dreissig glorreichen Jahre“ unterscheidet, da es „ökoverantwortlich“ wäre, die Technologie von morgen soll die Schäden von jener von gestern beheben. Die Bourgeois geben zu, dass die kapitalistische Produktionsweise ein Problem darstellt – unter der Bedingung, dass sie auch als die Lösung betrachtet wird.

2) Kommodifizieren um zu schützen

Sterns Argumentation entspricht der kapitalistischen Logik: Die Unternehmen stossen Kohlenstoff aus, weil es sie nichts oder zu wenig kostet, sorgen wir also dafür, dass sie verhältnismässig dafür bezahlen müssen, und sie werden viel weniger davon ausstossen.

Alles wie gehabt: Wenn die Kommodifizierung der Welt dazu tendiert, alles zu umfassen, kann sich der (heilende oder präventive) Kampf gegen die Verschmutzung ihr nicht entziehen. Der Kapitalismus macht aus fast allem einen Profit: Die Entgiftung ist die Antwort auf ein zahlungskräftiges Bedürfnis, wird zu einer rentablen Aktivität und Reformer wie Stern beurteilen es als logisch und vernünftig, aus dem „Recht auf Verschmutzung“ eine Ware im Rahmen der „Kohlenstoffbörse“ zu machen. In der Praxis erhält oder kauft jedes Unternehmen austauschbare Quoten: Wenn es seine Emissionen reduziert, kann es seinen Quotenüberschuss anderen Unternehmen verkaufen.

Nach dem gleichen Modell spielt man mit dem Gedanken, jeden von uns mit einer „Kohlenstoffkarte“ auszustatten (heute freiwillig, morgen obligatorisch), die jedem eine individuelle jährliche Kreditquote einräumt, von der bei gewissen Einkäufen abgezogen wird, hier auch mit der Möglichkeit, die ausgegebenen oder eingesparten Kredite zu kaufen oder verkaufen. Die Verschmutzung würde monetarisiert werden und ihre negative Auswirkung in öffentlichen oder privaten Buchhaltungen eingetragen, wie es schon in den Bilanzen der Unternehmen der Fall ist.

Von Anfang an strebte die kapitalistische Produktionsweise nach jener „nachhaltigen Entwicklung“, die ihr entspricht, und ihre natürliche Neigung ist es, die Fehler des Marktes durch den Markt selbst zu korrigieren: Heutzutage wird das Unternehmen durch Besteuerung tugendhaft gemacht, wenn es zu viel Kohlenstoff produziert, oder belohnt, wenn es wenig genug davon produziert. Der Kapitalismus ist und wird „wirtschaftlich“ sein, wie er es immer war. Wenn die Europäische Union den Erfolg ihres „Emissionshandelssystems“ anpreist und für 2020 eine Reduktion von 21% der Kohlenstoffemissionen durch die 31 betroffenen Länder im Vergleich zu 2005 ankündigt, ist die Zahl wahrscheinlich anfechtbar, nicht aber die Realität eines gewissen „Fortschrittes“. Doch wenn sich weltweit betrachtet der Treibhauseffekt verstärkt, dann sind diese Fortschritte dem Problem nicht gewachsen.

3) Wie viel ist ein Ozean wert?

Die systematische Quantifizierung ergibt sich aus dem Produktivitätsimperativ. Führungskräfte von Google erklären, dass sie ihr Unternehmen „auf der Wissenschaft der Vermessung“ gegründet haben und sich anstrengen, „alles zu quantifizieren“. Was neu daran ist, ist die Tatsache, dass bis anhin vernachlässigte Parameter in finanzielle Rentabilitätsberechnungen einbezogen werden, menschliche, natürliche und sogar soziale Faktoren, aber auch sie reduziert auf Zahlen. Im Kapitalismus ist es logischerweise zu ihrem Schutz das beste Mittel, den Ozeanen einen Marktwert zu geben, indem ihre Ressourcen rational ausgebeutet werden, ohne sie aufzubrauchen. Wenn der World Wildlife Fund die „ozeanische Schatzkammer“ auf 24‘000 Milliarden Dollar schätzt und bekräftigt, dass ein Bruttomeeresprodukt, das nach dem Modell der nationalen BIP berechnet wird, aus den Ozeanen die siebte Weltwirtschaft mit einer jährlichen Produktion von Gütern und Dienstleistungen von 2‘500 Milliarden machen würde (das französische BIP war ungefähr 2‘800 Milliarden 2018), ist das jene Art von Diskurs, den die Kapitalisten verstehen. Es würde genügen, die Lagunen, Wälder, Korallenriffe oder Mangroven als Produktionsfaktoren zu zählen, und sie in die buchhalterischen Kosten der Unternehmen und Staaten zu integrieren, um ihre Einsparung obligatorisch zu machen. Es bleibt abzuwarten, ob und inwiefern dieser Diskurs Realität wird.

Die Quantifizierung des Qualitativen, das ist die kapitalistische Produktionsweise und das ist „der Wert“: Alles wird auf ein gemeinsames Element, auf eine gemeinsame Angabe reduziert, sie ist messbar da gemeinsam. Was nicht gezählt werden kann, zählt nicht, und was im Gegenteil gemessen werden kann, verbessert sich, erklärt uns ein Berater in einem Artikel, von dem man uns in Kenntnis setzt, dass er in drei Minuten gelesen werden kann. Alles muss also auf ein zählbares Verhältnis Kosten/Gewinn reduziert werden können. Bhutan misst das Bruttonationalglück; die UNO die world happiness; und der Tod misst sich in Dollar. Die Weltbank und die Wiederversicherer sind alarmiert aufgrund der durch den Klimawandel verschlimmerten Naturkatastrophen, die scheinbar zwischen 1980 und 2012 2.5 Millionen Personen „gekostet“ haben, sprich 3‘8000 Milliarden Dollar (berechnet den Preis eines menschlichen Wesens).

4) Das Wunder der Technik

Die Komplettierung der Ökonomie mit der Ökologie, die Kompensierung der Mangel ersterer mit letzterer, dafür reicht es, den Planeten mit einer Produktionsmaschine zu vergleichen und ihn wie einen Motoren mit Überdrehzahl zu reparieren. Es mangelt nicht an technologischen „Tricks“.

Durch Spiegel im Weltraum erhoffen sich Geoingenieure eine Regulierung der Menge an Sonnenwärme, welche die Erde erreicht. Andere glauben, dass sie durch Wasserkatalyse Wasserstoff produzieren könnten, durch Brutreaktoren mehr Energie fabrizieren, als sie konsumieren, oder durch Biotreibstoff, jedoch nicht mehr von Randen oder Palmöl, sondern von Algen. Man experimentiert auch mit der Vergrabung und der Lagerung von CO2 in den Tiefen der Erde, eine einfache Art, das Problem zu begraben.

Der Ökomodernismus (der auch Postökologismus genannt wird), das ist z.B. das Breakthrough Institute (das „Institut des Durchbruches“, gegründet 2007), Förderer einer sicheren und günstigen Atomenergie und einer industriellen Landwirtschaft, die einzige Lösung, um 10 Milliarden Menschen zu ernähren. Die Ökologie hat ihre pronukleare Randgruppe, sie argumentiert, es handle sich um eine „saubere“ Energie: Bewaffnet mit Zahlen behaupten ihre Anhänger, dass die Atomkraftwerke, sogar wenn man Tschernobyl berücksichtigt, letztendlich für weniger Tote und Kranke verantwortlich sind als die Kohle.

Diese von milliardenschweren Chefs bezahlten forschenden Zauberlehrlinge machen Lust darauf, den Aufruf der Surrealisten 1959 „die Labore zu leeren“ wieder aufzugreifen. Nur ein Teil ihrer Vorschläge wird das Licht der Welt erblicken, aber ein Teil davon wird verwirklicht werden, sie werden die Wissenschaftsreligion und den Glauben an die technische Allmacht nähren, sie sind umso beeindruckender, als dass ihre „Heldentaten“ über das Verständnis der Normalsterblichen hinausgehen. Vor einigen Jahrtausenden hatten Zehntausende Fellachen, die jedes Jahr eingezogen wurden, um die Pyramiden zu bauen, ein gewisses Verständnis der Bauvorgänge. Für den modernen Menschen ist die „elektronische Platine“ seines Kühlschrankes ein unzugängliches Mysterium.

5) Energie, das magische Wort

Anstelle der Energiekrise suggeriert „Energiewende“ eine Situation, die man dabei ist, in den Griff zu bekommen. Jede Woche kündigt man uns eine neue Technik an, die den Ausstoss von Treibhausgasen ein bisschen reduziert. Weil es an Erdöl (das heute immer noch einen Drittel der weltweiten Energieproduktion garantiert, vor der Kohle) bald mangeln oder es teurer werden wird, bewegen wir uns nun in Richtung Sonnenenergie, Windkraft oder anderer „erneuerbarer“ Energien.

Zuerst einmal schliesst diese „Energiewende“ nicht endgültig mit der Atomkraft ab, sie bleibt unbedeutend in gewissen Ländern (USA), in anderen ist sie zurückgegangen (Deutschland), doch sie bleibt vorherrschend in Frankreich und entwickelt sich in China. Zudem ist es falsch, zu behaupten, dass die Menschheit, nachdem sie vom Holz zur Kohle, dann von der Kohle zum Erdöl und der Atomkraft übergegangen war, heutzutage graduell auf Brennstoffen zugunsten grüner Energie verzichten würde. Die Energiequellen summieren und komplettieren sich eher, als dass die einen die anderen ersetzen würden. Betreffend der Elektrizität kam 2018 64% der weltweiten Produktion von fossilen Brennstoffen, 10% von der Atomkraft und 26% von erneuerbaren Energien.

Die nun mit allen Tugenden geschmückten erneuerbaren Energien nehmen proportional ständig zu, aber in viel zu ungenügendem Ausmass, um uns schon geschehene und vorhersehbare ökologische Schäden zu ersparen. Der Durst nach Energie ist dermassen gross, dass man fossile Brennstoffe benutzen muss, um die nur zeitweise funktionierenden erneuerbaren Energien (25% bis 45% der Zeit für die Sonnenenergie und die Windkraft) zu komplettieren. Schlimmer noch, die „Energieeinsparungen“ (Amazon engagiert sich, bis 2040 die „Kohlenstoffneutralität“ zu erreichen) nähren einen „Wachstum“, der verschlimmert, was sie lösen sollten: industrielle Hypetrophie (die Agroindustrie eingeschlossen), beschleunigte Urbanisierung, gimmickhafter Lebensstil und unaufhörliche Mobilität. Man legt immer die Vorteile und Nachteile von Massnahmen auf die Waage, die unfähig sind, das Klimadrama substanziell zu lösen, nur selten hinterfragt man das Bedürfnis nach Energie.

Die Elektrizität ist durch ihre Fluidität eines Gesellschaftssystems bemerkenswert adäquat, das von der optimalen Produktion und der maximalen Wertzirkulation beherrscht wird, und die Produktion von Elektrizität hat sich zwischen 1973 und 2016 mehr als verdreifacht (der Energiekonsum in all seinen verschiedenen Formen hat sich im gleichen Zeitraum verdoppelt). Ausserdem ist es jene Energieform, welche am besten zu einem immer mehr verbreiteten Lebensstil passt, in reichen wie in armen Ländern und Bevölkerungen, denn man kann sie lagern und in kleinen Mengen transportieren: Heutzutage ist es in Nairobi genau so schwierig wie in Vilnius ohne Batterien und Akkus zu leben.

Es ist nutzlos, das Potenzial der erneuerbaren Energien der technischen Absurdität der kapitalistischen Entscheidungen entgegenzustellen, denn die kapitalistische Produktionsweise strebt nicht nach der thermodynamisch (und noch weniger menschlich) effizientesten Technik, sondern der rentabelsten. Wenn ein Unternehmen ein Erdbeerjoghurt 9‘000 km, d.h. dreizehnmal die Distanz zwischen dem Ort der Produktion und des Konsums, transportiert, dann weil es ein Interesse daran hat. Und wenn die produktivistische Landwirtschaft sieben Kalorien investiert, um eine einzige zu erhalten, dann ist das, weil diese Verschwendung für das Agrobusiness keine ist, sondern die beste Profitquelle, die es finden konnte. Die Rentabilitätskriterien sind nicht die gleichen für den Energiefachmann und den Chef – aber letzterer befiehlt.

Die Elektrizität ist übrigens keine Energiequelle sondern eine Energieform und man braucht schon viel davon, um sie zu produzieren. Obwohl der Anteil erneuerbarer Energie stetig ansteigt (noch bescheiden: er beträgt ungefähr einen Viertel) und die elektrischen Geräte immer weniger Energie verbrauchen, nimmt die Nutzung von Elektrizität mit etlichen Geräten stark zu. „Die Elektrizität wird der Energieträger des 21. Jahrhunderts sein“, verkündet Total. Die Bildschirme, aber auch die Thermometer, Alarme, Kameras, Rollläden, Fernbedienungen, diverse Automatismen, „verbundene Häuser“, ohne zu vergessen, dass Batterien und Akkus geladen werden – mit Elektrizität (auf eine Milliarde Afrikaner besitzt die Hälfte ein Handy, obwohl 700 Millionen keinen Stromanschluss zu Hause haben). Die Energieeffizienz führt zu einem steigenden Konsum: „Die elektrische Zukunft“, die man uns verspricht, wird wenig Einfluss auf den Ausstoss von Kohlenstoffen haben.

6) Masslosigkeit und halbe Sachen

In den Projekten zur Ausweitung von Kohlekraftwerken der „neuen Generation“, die wenig verschmutzen, Solarmodulen, Windkraftwerken und Elektroautos wird ein Wort selten erwähnt: Industrie, denn es würde zu stark daran erinnern, dass all das eine schon steigende industrielle Produktion voraussetzt (und entwickelt). Man benötigt Energie, um Metalle zu extrahieren und sie mit Lastwagen oder Zügen zu transportieren. Die „Kohlenstoffneutralität“ ist eine Utopie in einer Welt, die rastlos Stahl, Zement und Plastik zum Bau von Fabriken, Gebäuden, Strassen, Häfen und Flughäfen produziert und die dort zirkulierenden Geräte fabriziert. Da es zum Erhalt der Energie Energie braucht, muss produziert werden, um die Schäden der Produktion einzuholen. Zur industriellen Verschmutzung kommt die Industrie der Entgiftung hinzu und die Vervielfachung von Abfällen führt zur Tätigkeit, die sie „verwertet“.

Was das Recycling betrifft, das übrigens viel weniger verbreitet ist, als gemeinhin behauptet, ist es mit der Tatsache konfrontiert, dass, je mehr die Fabrikationssysteme, die Transportmittel, die Gegenstände oder Dienstleistungen mit technologischem Inhalt bereichert werden (ein zeitgenössisches Auto enthält mehrere Dutzende elektronische Gehäuse), desto schwieriger wird die „zirkuläre Wirtschaft“, d.h. das Recycling. Viele für die neuen Technologien genutzte Metalle sind nur zu einem kleine Prozentsatz wiederverwertbar.

Als Kompensation für diese denaturierte Welt renaturiert man sie, indem man natürliche CO2-Speicher erschafft: Wiederbewaldung, Wiedererschaffung von Grasland, biologischer Anbau, Wiederansiedlung von Hecken und, in der Stadt, Begrünung von Dächern, Parkplätzen und Trottoirs, der hauptsächliche Effekt davon ist die Erheiterung der Stadtbewohner.

Die Sektoren der aufsteigenden Kraft des green business agieren manchmal als Rivalen der Interessen des Minen- und Erdölsektors, manchmal in Symbiose mit ihnen: Total investiert immer mehr in erneuerbare Energien. Schottland bezieht fast 80% seines Stromkonsums vom Wind und den Gezeiten, man hofft, dass sie bis 2030 50% seines gesamten Energiekonsums abdecken. Andere Länder wie Dänemark entwickeln sich ähnlich. Das sind viele besondere und unumstrittene Fälle, die dazu berufen sind, sich zu entwickeln, doch damit sie die Gesamtheit oder sogar die Mehrheit der Welt erobern, wäre es noch notwendig, dass die für die „Begrünung“ notwendigen immensen Transformationen der industriellen Infrastrukturen schlichtweg möglich sind, d.h. rentabel. Zirkuläre Wirtschaft, „Reparabilität“, Recycling, regenerative Landwirtschaft, verkürzte Lieferkette, nachhaltiges und soziales Finanzwesen – das ganze Arsenal der „gesellschaftlichen (oder sozialen) Verantwortung der Unternehmung“ (CSR) wird, wie es eine Beratungsfirma für CSR gesteht, nur dann eingesetzt, wenn es zu einer Win-win-Situation führt, im Klartext: zu genügenden Gewinnen für die Aktionäre. Lassen wir dem neuen ökologischen Bürgermeister von Lyon das letzte Wort: „Die Unternehmenswelt interessiert sich heutzutage für die Ökologie, weil sie erkannt hat, dass sie die Zukunft ist.“

* * *

Wie es Bordiga 1954 antizipierte, assimiliert die Ökologie alles mit Kapital, sie ist der Meinung, dass ein „Naturkapital“ existiert und „behandelt den Planeten als Kapital“ oder als „Grundeigentum der Aktiengesellschaft“, welche die menschliche Gattung sei. Es ist ein begrifflicher Widerspruch: Ein Kapital existiert, um verwertet zu werden, und es wird nur insofern gewahrt, als dass es seine Verwertung nicht behindert. Der Bourgeois praktiziert die Ökologie wie der Autofahrer, der zugleich auf die Bremse und das Gaspedal tritt.

G. D., Dezember 2020

Literaturverzeichnis

Europäische Kommission, „EU-Emissionshandelssystem (EU-EHS)“.

WWF, „Meeresschutz - ohne Meer kein Leben“.

Weltweite Energieproduktion 2012.

„La production mondiale d’électricité : une empreinte-matière en transition“, 2018.

Andreas Malm, Fossil Capital. The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming, Verso, 2016.

Fossile Ressourcen und was nicht extrahiert werden sollte:

Michael Jakob & Jérôme Hilaire, „Unburnable Fossil-Fuel Reserves“, Nature, 2015.

ADEME, „La Face cachée du numérique“, 2018.

ADEME, „Le Revers de mon look“.

Beispiel eines reformistischen Ökologismus: „Scénario négaWatt 2017-2050. Dossier de synthèse“.

Heather Rogers, Green Gone Wrong. Dispatches from the Front Lines of Eco-Capitalism. How Our Economy is Undermining the Environmental Revolution, Verso, 2013. Was Heather Rogers sehr gut aufzeigt, sie betont die Abwesenheit einer solchen Revolution.

Über die zeitgenössische kapitalistische Krise: De la crise à la communisation, Entremonde, 2017, Kapitel 4.

Und die letzten Kapital von Bruno Astarian und Robert Ferro, Ménage à trois, Asymétrie, 2019.

Übersetzt aus dem Französischen von Kommunisierung.net

Episode 04: Scheitern der politischen Ökologie

Obwohl sie vieles trennt, haben regierungstreue Umweltschützer, Umweltschützer der kleinen Schritte, Ökosozialisten und radikale Umweltschützer eines gemeinsam. Unabhängig davon, ob sie auf einen Ministerposten schielen, eine Genossenschaft für solidarische Landwirtschaft gründen, das Programm einer künftigen „wahren Linken“ schreiben oder versuchen, aus der Ökologie einen Hebel der gesellschaftlichen Umwälzung zu machen, stellen sie alle die „ökologische Frage“ ins Zentrum der gegenwärtigen Welt, als ob sie uns heute dazu verpflichten würde, das Wesen des Kapitalismus und seiner notwendigen und möglichen Transformation neu zu definieren. Sie halten sich auch alle für realistisch und brüsten sich damit, zu agieren, ohne sich mit schönen Worten abspeisen zu lassen.

Doch was ist die Bilanz ihrer Aktionen seit nun zwei Jahrzehnten?

1) Der Rad fahrende Liberalismus

In den USA der 1960er Jahre entwickelte sich ein bunt gemischter Ökologismus, begünstigt durch den Bestseller von Rachel Carson Der stumme Frühling (1962), der die Vögel tötenden Pestizide denunzierte. 1970 fand der erste „Tag der Erde“ statt, eher eine offizielle Feier denn eine aktivistische Aktion. Im Namen des Konsumentenschutzes wird Ralph Nader danach viermal Kandidat für die Präsidentschaft sein.

In Frankreich insistierte René Dumont, der erste Umweltschützer, der 1974 für die Präsidentschaft kandidierte, auf der Unfähigkeit des kapitalistischen Systems, den Hunger, die Überproduktion und den Überverbrauch von Energie zu eliminieren. Gemäss ihm verläuft die gesellschaftliche Trennung nicht zwischen Bourgeois und Proletariern, sondern zwischen Konsumenten der reichen Länder und benachteiligten Massen in der Dritten Welt, welche die wahrhaften modernen Proletarier verkörpern.

Im 21. Jahrhundert gilt Dumont als Pionier einer guten Sache: Die Ökologie ist eine Selbstverständlichkeit und kann die einander fernsten Positionen versöhnen. In ihrem Namen kann man sowohl sehr radikale als auch sehr versöhnliche Reden halten, von links bis rechts (sogar bis zur „reaktionären“ extremen Rechten, die sich als antibürgerlich proklamiert und für eine Rückkehr zu einer authentischen Natur wirbt, die keine Ware ist) und vom revolutionärsten bis zum gemässigsten Anarchismus (Bookchin).

Für die öffentliche Meinung, die Medien und die politische Klasse wird die Ökologie zu einem unerlässlichen Bestandteil von jedem Diskurs über die Welt (aber nicht einhellig: Trump war nicht der einzige Klimaskeptiker an der Spitze eines Staates). Und für einen – sehr minoritären – Teil, der sich als gesellschaftskritisch betrachtet, komplettiert sie einen oberflächlichen Antikapitalismus: Man ist für die Ökologie genau wie man „gegen die Finanz“ ist.